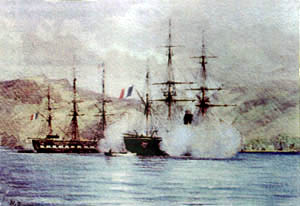

Le Primauguet tirant une salve en baie de Pouébo, en l’honneur du Gouverneur qui se trouve à bord de la frégate Sybille

Ce numéro sept de La Lettre est consacré au voyage qu’Henri Zuber a effectué à bord du Primauguet et plus particulièrement aux escales qu’il fit lors de cette campagne, de l’Afrique du Sud à Tahiti.

Cette expédition militaire était également destinée à opérer des relevés cartographiques en mer de Chine, dont Henri Zuber avait la charge.

Le prochain numéro de La Lettre prolongera ce sujet en évoquant le long séjour que le jeune enseigne de vaisseau a pu faire au Japon, lors de cette même expédition.

Peut-être s’interrogera-t-on sur ce choix qui parait donner la préférence au témoignage du voyageur plutôt qu’au regard de l’artiste. Un simple examen des oeuvres que nous reproduisons dans ce document montre l’inanité d’une telle question.

En effet, bien qu’Henri Zuber n’ait pas encore choisi de se consacrer à la carrière de peintre, il possédait dès cette époque une grande curiosité et un talent qui lui permettait d’allier, avec élégance et précision, le sens artistique et celui de l’observation.

LE CAP

Victime d’une violente tempête, le Primauguet s’est réfugié au Cap et se prépare à appareiller pour se faire réparer à l’île Maurice. La frégate Sémiramis, revenant de Chine, a mouillé en rade avant-hier. Elle nous escortera jus qu’à notre prochaine relâche. Notre traversée ne manquera pas d’intérêt ni de danger; Si nous recevons un coup de vent, il y a de fortes chances pour que le navire coule. Nous jouons gros jeu, il le faut bien, espérons que le ciel nous protégera !

On est frappé du singulier mélange de blancs, de musulmans, de malabars, de chinois, de nègres et de mulâtres affublés de costumes différents. Les Indiens se distinguent par I’ élégance avec laquelle ils savent se draper dans un mauvais bout d’étoffe. Les femmes semblent avoir conservé l ‘antique costume oriental avec toute sa grâce.

LE CAP (Juin 1865)

Voici bientôt un mois que nous sommes en rade de Simonsbay. Dire que ce séjour est intéressant serait hasardeux toutefois pour être juste, il faut citer quelques distractions à la monotonie du bord et en particulier, les soirées chez les Miss Nightingale. Les miss Nightingale sont les filles du capitaine du port, charmantes personnes qui suivent la mode anglaise et passent toutes leurs soirées en compagnie des jeunes gens qui leur sont présentés. Je te laisse à penser ce qui peut se dire de curieux, entre personnes dont les unes ne savent pas un mot de français et dont les autres ne parlent qu’un anglais fort imparfait. Ces soirées sont fort gentilles, deux jolies jeunes filles, musiciennes, apportent la gaieté dans une société qui n’est nullement disposée à pleurer.

ÎLE MAURICE (Juillet 1865).

A la campagne, je me sens hors de moi tant la nature est belle. Chaque pas découvre un nouveau tableau et, comme dessinateur, je reste interdit, ne sachant de quel côté me tourner. J’ai fait une promenade à Pamplemousse, ce pauvre hameau que la plume de Bernardin de Saint-Pierre a rendu célèbre. Un pauvre petit tombeau entouré de quelques plantes, ruiné par le passage dévastateur des touristes, est censé recouvrir les restes mortels de Virginie. Cela n ‘a de valeur que par le souvenir de la touchante et poétique histoire qui s ‘y rattache.

SINGAPOUR (Novembre 1865)

Comme il nous est difficile de faire notre charbon En rade, on nous expédia à New-Harbour, petit port annexe situé à une demi-lieue de la ville et très joliment encadré par des îles boisées.

Le « Primauguet » fut accosté à une jetée qui se prolonge jusqu’à un village malais d’une construction très primitive. Quelques cases couvertes de palmiers et bâties sur pilotis. Les diverses cases se rejoignent par des plates bandes en planches sur lesquelles grouillent des enfants nus et des femmes à peu près aussi vêtues. Une quantité de petites pirogues circulent entre les pilotis, dans quel but ? je l’ignore.

COCHINCHINE (Novembre 1865)

Le 14 novembre, je fis une excursion à la ville chinoise de Cholon. C’est là que les émigrants de la Chine ont fixé leur résidence… La ville n ‘est pas belle… une belle pagode tient le haut de la ville. Comme dans toutes les autres, il faut traverser 3 ou 4 cours richement ornées avant d’arriver au sanctuaire où se trouve l’image de Bouddha. Ce qu’il y a de vraiment admirable, c’est le travail exquis des sculpteurs, rien en Europe ne peut donner une idée de leur fini. Le soir, à 7 heures, nous nous mîmes en route dans un sampan. Le voyage fut plein de couleurs locales, nous cheminions à travers les arroyos, évitant de notre mieux les grandes jonques et les sampans qui profitaient comme nous du courant. Le seul clapotis des avirons tombant lourdement dans l’eau, les lumières étranges qui dessinaient vaguement les contours des arbres de la rive, enfin la solennité répandue sur toute la scène par le grand calme de la nuit, me transportaient dans je ne sais quel monde de rêverie fantastique.

KANALA – Nouvelle Calédonie (Septembre 1867)

Profondément enfouie entre deux séries de montagnes élevées, la rade ressemble à un lac au fond duquel s’ouvrent deux larges vallées arrosées de charmantes rivières. C ‘est sur une colline que se trouve le fort, un capitaine et un lieutenant vivent là, avec quelques soldats, isolés du reste du monde ; un petit navire les visite tous les trois ou quatre mois, mais en dehors de cela, ils n’ont de relation qu’avec les sauvages. Cette existence est triste et monotone, aussi fûmes-nous accueillis avec d’indescriptibles transports de joie.

TAHITI (Novembre 1867)

J’ai pu jouir d’une des plus délicieuses fêtes nocturnes qu’il m ‘ait été donné de voir. Les belles jeunes filles vêtues d’un long peignoir de couleur claire et couronnées de fleurs qui tranchaient sur I’ébène de leurs cheveux étaient assises en rangs ; le répertoire se composait en majorité de chants indigènes: charmantes mélodies naïves et pleines de gaieté.

Le don de la musique est inné chez ce peuple, I’harmonie semble lui être naturelle et les accords les plus difficiles sont rendus avec perfection. L’âme entière du petit peuple tahitien semble se refléter dans le chant et se communique aux auditeurs avec toute sa grâce primitive.

AUSTRALIE (septembre 1867)

Pour ce qui est de Sidney, il vaut mieux porter ses pas vers les faibourgs, vers celui de Woo-loomooloo par exemple, le plus curieux de tous à cause de son nom d’abord et de sa population ensuite. Là s’ouvre une baie profonde, large de deux milles, les côtes sont à pic et assez élevées pour opposer une barrière aux vents violents qui règnent parfois sur la contrée.

NOUVELLE CALEDONIE (octobre 1867)

Notre séjour devant Pouébo ne fut pas désagréable. Nous Faisons à terre des promenades qui eussent été charmantes sans les précautions qu’il fallait prendre. Souvent, nous rencontrions des groupes de Canaques armés : nos revolvers étaient prêts et nous faisions bonne garde, surtout derrière nous, mais rarement nous laissions passer les sauvages sans nous faire cueillir quelques cocos et sans acheter leurs armes avec du tabac ou des boutons !

TAHITI (décembre 1867)

Il y a trente ans, la reine ne différait en rien de ses sujettes, comme elles, elle vivait sous un hangar, se nourrissait de maioré (arbre à pain) et couronnait sa tête de fleurs de jasmin. L souveraine était douce et facile, au milieu d’un peuple libre et heureux. L’impôt était à peine connu tant il était léger et quand la reine passait, son peuple chantait sa bonté et sa beauté : « Pomaré, vahiné… ». Nous arrivons et tout a changé, nous voulons une vraie reine, un palais, une cour, des impôts pour payer tout cela et la charmante gaieté des tahitiens disparaît sous la double influence des missionnaires et du protectorat.

En quittant Tahiti, on se demande ce que les européens sont venus y faire. Sans doute le peuple tahitien, d’une nature sentimentale et impressionnable, a accueilli avec plaisir la poésie biblique, mais le protectorat a apporté l’ivrognerie, la cupidité et de terribles maladies inconnues auparavant.

Le 30 janvier, nous doublâmes le Cap Horn. Nous aperçûmes les premières banquises ; J’ai été vivement frappé par l’aspect de ces immenses îles de glace. Rien de plus beau que le soleil jouant entre les milles déchiquetures de la glace, il y a des surfaces d’un blanc éblouissant, de belles ombres bleuâtres et surtout des transparences d’un vert indéfini qui jettent l’imagination dans un monde féerique !

C’est le 13 mars 1865 qu’Henri Zuber, enseigne de vaisseau de vingt et un ans, quitte Brest à bord du Primauguet, frégate à voile et à moteur, pour rejoindre la flotte française croisant en mer de Chine. Les détails de l’expédition nous sont connus par les lettres que le jeune homme envoie à sa mère. Riches en détails pittoresques et jugements péremptoires, elles reflètent la vie réglée et monotone d’un jeune officier sérieux, aimant l’étude, peu mondain, et ne manquant pas d’humour.

Le voyage sera un long périple par le cap de Bonne Espérance, l’Île Maurice, Singapour, la Cochinchine, le Japon, la Chine, la Corée, la Nouvelle Calédonie, l’Australie, Tahiti, le Brésil. Il ne se terminera, en France, qu’en mars 1868.

Entre l’île Maurice et Singapour, Henri Zuber écrit

La chaleur était épouvantable, 40 à 45° dans le faux-pont. Comment dormir et manger dans une atmosphère digne des séjours infernaux ! Pour comble de malheur, notre cuisinier ayant pillé la caisse, nous n’avions pas de provisions fraîches, de sorte que pendant 22 jours, nos repas étaient invariablement composés de lard salé, de fayots et de morue. Une pareille nourriture engendre très vite un dégoût insurmontable, mais je supporte ces privations avec une philosophie d’autant plus parfaite qu’elle ne me coûte aucun effort.